Adam Smith è spesso evocato come il padre del libero mercato, il teorico della mano invisibile e l’apostolo del capitalismo liberista. Eppure, come capita con molti classici, il suo pensiero è stato spesso ridotto a slogan o frainteso per comodità ideologica. Parlare davvero di Smith, oggi, significa recuperare non solo l’economista de La ricchezza delle nazioni, ma anche e soprattutto il filosofo morale de La teoria dei sentimenti morali. Significa riscoprire un pensatore che ha cercato di capire come funzionano i mercati, ma anche come si formano i sentimenti, le norme sociali e il giudizio morale.

Oltre il mito: cosa (non) ha detto Smith

Nel dibattito pubblico, Adam Smith è associato a tre idee ricorrenti: il mercato autoregolato, l’individuo mosso dall’interesse personale, la famosa “mano invisibile”. Tuttavia, queste idee sono spesso travisate.

Smith non ha mai usato il termine laissez-faire, né ha teorizzato un capitalismo sfrenato privo di regole. La “mano invisibile” compare solo tre volte nei suoi scritti, e non assume mai il significato totalizzante che le è stato attribuito dopo. Per Smith, la mano invisibile non era una garanzia di risultati ottimali, ma una metafora per descrivere alcuni effetti non intenzionali delle azioni individuali. Il fatto che un macellaio venda carne non per altruismo ma per guadagno personale è vero, ma ciò non significa che il mercato funzioni sempre da sé, senza rischi o distorsioni.

Smith stesso denunciava i pericoli di una concorrenza truccata, di profitti eccessivi, di monopoli. Temeva che le imprese usassero il potere economico per influenzare le leggi a proprio vantaggio. La sua fiducia nel mercato era reale, ma accompagnata dalla consapevolezza che i mercati possono fallire e che la politica ha un ruolo nel contenerne gli abusi.

Il pensatore morale

Molti dimenticano che prima di scrivere La ricchezza delle nazioni, Smith era un filosofo morale. Per oltre un decennio insegnò retorica e filosofia morale a Glasgow. Il suo primo libro, La teoria dei sentimenti morali (1759), è un’indagine raffinata sulle emozioni umane, sull’empatia (che lui chiama “simpatia”) e sul bisogno di approvazione sociale.

Smith parte da un’osservazione fondamentale: anche l’uomo più egoista prova un interesse per la sorte altrui. Questa tendenza naturale all’empatia è il fondamento della nostra vita morale. Non agiamo bene solo per calcolo, ma perché desideriamo essere degni di stima. La giustizia, la moderazione, l’equità non nascono dalla paura della punizione, ma dal desiderio di essere giudicati giusti da un “osservatore imparziale” che ciascuno porta dentro di sé.

Questa visione dell’uomo come essere morale, inserito in un tessuto sociale, è centrale anche nella sua analisi economica. Smith non contrappone mercato e morale, ma cerca un equilibrio tra interessi individuali e bene comune. È riduttivo, quindi, leggerlo come il teorico dell’avidità produttiva: è semmai un pensatore che cerca di conciliare libertà economica e giustizia sociale.

La vera ricchezza: i poveri e la disuguaglianza

Un’altra semplificazione diffusa è l’idea che Smith fosse indifferente alla disuguaglianza. In realtà, il benessere dei poveri era per lui il vero indicatore della ricchezza di una nazione. Non i tesori dei re né i profitti degli imprenditori, ma i salari dei lavoratori. Scrive chiaramente che chi nutre, veste e sostiene l’intera società – cioè i lavoratori – ha diritto a una quota equa del prodotto del proprio lavoro.

Smith non condanna la disuguaglianza in sé, e riconosce che una certa differenza di ricchezza può incentivare la produttività. Tuttavia, individua un problema profondo: la tendenza umana a provare simpatia per i ricchi e a trascurare i poveri. Poiché è più facile immedesimarsi nella gioia che nel dolore, le persone finiscono per ammirare i benestanti anche quando non ne sono moralmente degni, e per disprezzare o ignorare chi vive in condizioni modeste.

Secondo Smith, questa distorsione delle simpatie è la principale causa della corruzione morale. La società non stima chi è virtuoso, ma chi è ricco; così, i ricchi non hanno bisogno di comportarsi bene per essere rispettati. Il risultato è una degenerazione del giudizio morale e un’illusione collettiva: credere che la ricchezza coincida con la felicità, mentre spesso essa genera ansia, insoddisfazione e isolamento.

Smith scrive pagine toccanti sul paradosso del desiderio: l’uomo lavora tutta la vita per arricchirsi, non per necessità, ma per il prestigio sociale che la ricchezza comporta. Eppure, una volta raggiunta, la ricchezza toglie tranquillità e rende la vita più complicata. La felicità, per Smith, è sinonimo di quiete interiore, non di accumulo di beni.

Attualità di un pensiero complesso

In un’epoca segnata da crisi finanziarie, disuguaglianze crescenti e perdita di fiducia nelle istituzioni, il pensiero di Adam Smith è più attuale che mai. Ma solo a condizione di leggerlo nella sua interezza, non come il profeta del mercato autoregolato, ma come il filosofo delle relazioni umane, delle emozioni morali, della giustizia possibile.

video generato con VEO3

Smith ci invita a una visione meno ingenua sia del mercato che della natura umana. Sapeva che l’interesse personale può produrre ordine, ma anche che la ricerca di profitto può distruggere fiducia, corrompere i valori, distorcere le priorità. Aveva fiducia nelle potenzialità della società commerciale, ma solo se governata da regole, da virtù condivise, da una vigilanza civile contro gli eccessi del potere economico.

Forse il messaggio più radicale di Smith è che l’economia non è mai separata dall’etica. Ogni scelta economica ha conseguenze morali. Ed è proprio qui che la sua grandezza, spesso dimenticata, continua a interpellarci. Non per insegnarci a diventare più ricchi, ma per diventare più giusti.

Da leggere: The Problem With Inequality, According to Adam Smith, articolo di The Atlantic, di D.Rasmussen

L’origine del concetto di homo economicus

Nel paper "The Birth of Homo Œconomicus: The Methodological Debate on the Economic Agent from J. S. Mill to V. Pareto", Michele Bee e Maxime Desmarais-Tremblay ci accompagnano in un viaggio affascinante tra Ottocento e primo Novecento, alla scoperta di come è nato e si è trasformato il celebre “homo œconomicus”, il modello di essere umano razionale ed egoista su cui si fondano molti modelli economici. L’indagine parte da John Stuart Mill, che nel 1836 definisce la politica economica come una scienza astratta, centrata su un uomo che persegue la ricchezza, mettendo da parte passioni, emozioni e vincoli sociali. Questo “uomo economico” non è inteso da Mill come un ritratto realistico, ma come una finzione utile a costruire teorie generali, un po’ come il punto senza dimensioni in geometria. Tuttavia, nei decenni successivi, questo concetto viene ribattezzato, criticato, riformulato: dapprima il termine “economic man” viene usato da Walker negli Stati Uniti per riassumere il modello milliano, poi il francese Claudio Jannet conia l’etichetta latina “homo œconomicus”, inizialmente per criticarla in chiave cattolica e sociale. Con l’avvento del marginalismo, autori come Maffeo Pantaleoni rivendicano con entusiasmo questa figura astratta, interpretandola come il prodotto dell’evoluzione darwiniana: chi massimizza il proprio interesse sopravvive. Ma è Vilfredo Pareto a compiere il salto decisivo, svincolando l’homo œconomicus da qualsiasi motivazione morale o psicologica: non importa perché faccia una scelta, basta che la sua condotta sia coerente, stabile e “logica”. Così l’agente economico diventa una macchina di scelte, sempre prevedibile, sempre razionale nel senso formale del termine. Il saggio mostra come il dibattito metodologico attorno a questa figura sia stato tutt’altro che secondario: capire chi sia l’essere umano nei modelli economici è sempre stata – e resta tutt’oggi – una questione di fondo per tutta l’economia.

Reference: Bee, Michele, and Maxime Desmarais-Tremblay. "The birth of homo œconomicus: the methodological debate on the economic agent from JS Mill to V. Pareto." Journal of the History of Economic Thought 45.1 (2023): 1-26.

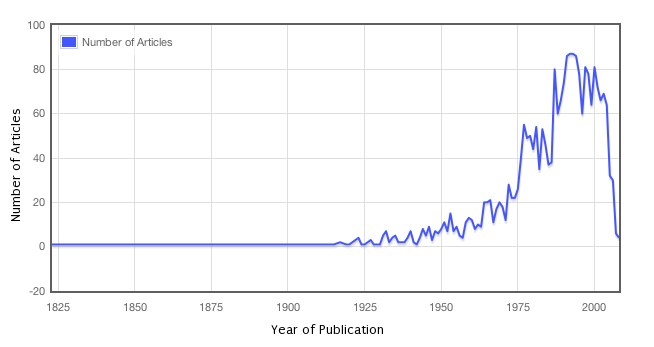

Il grafico della settimana

Quante volte vengono menzionati insieme “mano invisibile” e “Adam Smith”. Notare che le prime occorrenze si diradano – poiché “mano invisibile” era una metafora piuttosto comune all’epoca di Smith, ha senso che anche altri autori del XVIII e XIX secolo l’abbiano utilizzata, ma non sembrano averlo fatto riferendosi a Smith. Solo negli anni Venti del Novecento, e soprattutto a partire dagli anni Cinquanta, iniziamo a vedere l’associazione tra Adam Smith e la mano invisibile.

La citazione della settimana

It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker, that we expect our dinner, but from their regard to their own interest. We address ourselves, not to their humanity but to their self-love, and never talk to them of our own necessities but of their advantages. Nobody but a beggar chuses to depend chiefly upon the benevolence of his fellow-citizens. Even a beggar does not depend upon it entirely. The charity of well-disposed people, indeed, supplies him with the whole fund of his subsistence. But though this principle ultimately provides him with all the necessaries of life which he has occasion for, it neither does nor can provide him with them as he has occasion for them. The greater part of his occasional wants are supplied in the same manner as those of other people, by treaty, by barter, and by purchase. With the money which one man gives him he purchases food. The old cloaths which another bestows upon him he exchanges for other old cloaths which suit him better, or for lodging, or for food, or for money, with which he can buy either food, cloaths, or lodging, as he has occasion. [Adam Smith, Book I, Chapter 2 of Wealth of Nations]

Interessanti riflessioni. Grazie della condivisione.